IFA 2019で初披露された、ソニー “Signature” シリーズ「SA-Z1」。7,000ユーロという欧州価格を見て、ピュアオーディオのソニーが復活!と歓喜した人も多いはず。一方、ニアフィールドスピーカーでここまでの価格というのは異例でもある。そんな「SA-Z1」の誕生背景を、IFA 2019の会場にて設計担当の加来欣志氏、企画担当の尾木加奈子氏に伺った。

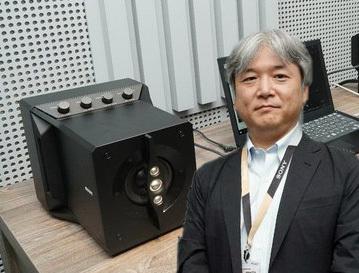

「SA-Z1」の生みの親である加来欣志氏に誕生の背景を伺ったSA-Z1は、一般的な分類ではパワードスピーカー。だが、デジタルアンプとアナログアンプを組み合わせた“D.A.Hybrid AMP”と、“Tsuzumi”と呼ばれる対向配置のウーファー2基、メイン1基とアシスト2基、計3基のトゥイーターからなる“I-ARRAY”システムという、他に類を見ない構成で作られている。リスニング位置としては、デスクトップのニアフィールドを想定していて、ハイエンドオーディオやDAPのユーザーがターゲットだ。そんなSA-Z1の商品全体の企画・設計を進めた加来氏は、スピーカー設計歴30年。ソニーのHi-Fiスピーカーの現行ラインナップで頂点に位置する「SS-AR1」も手掛けたベテランエンジニアだ。まず、オーディオファンとして最初に浮かぶ疑問といえば、新しいハイエンドスピーカーがどうしてパワードスピーカーなの?というところだろう。誕生の背景について加来氏は次のように語った。「ソニーとしてトラディショナルなオーディオをやめたわけではなく、そちらも粛々とやっていきます。ただ、Hi-Fiオーディオの世界は部屋の影響も受けるし、住宅事情なども考えると、いくら音楽体験を良くしようとしても、届けられない層がありますよね。また、パワードスピーカーならウォークマンと一本で繋げられるという便利さもあります。『便利だけど音は良くない』ではなく、『便利かつ音が良い』ものを作りたかったんです」。デスクトップの設置にも向くパワードスピーカーで超ハイエンドの「SA-Z1」ソニーのオーディオ製品を知る人なら、2015年に発売したデスクトップ・ニアフィールドスピーカー「CAS-1」を思い出す人も多いだろう。たしかにデスクトップオーディオ、そしてハイエンドのヘッドホンファンなども想定している点など、多く合致する所もある。だが、企画/設計の人的な面では、直接の繋がりはないという。「デスクトップオーディオとしてCAS-1にも同じようなニーズがあったと思いますが、CAS-1はデスクトップで“箱庭”を作りたいと考えられているものなんですよね。SA-Z1は “箱庭” ではなく、スピーカーの少し前方に “ステージ” を作りたい、ということを目指しています」(加来氏)。Hi-Fiオーディオの部屋を満たすような音の世界ではなく、またCAS-1のように、極端に小さな空間でもない。デスクトップの視聴位置で最適な “本当のステージ” を生み出すという発想から始まっているのがSA-Z1だ。■同軸ユニット+FPGAによる16chのアンプ制御で“点音源 完全制御”スピーカー設計エンジニアの加来氏に、ソニーの高級オーディオ“ESシリーズ”の設計者がジョインし、SA-Z1の企画設計が始まったのは約3年前のこと。スピーカー全体のコンセプトは加来氏が手掛けたそうだ。スピーカーユニットは同軸上に配置されている。トゥイーターは100kHzまでカバーするもので、上下のアシストトゥイーターで左右のリスニングエリアを広げている。「音が生まれた瞬間から波が合成するのはよいけど、でも同軸は同軸で嫌な事もあるよねと、当初はトゥイーターを上部に配置して試作しました。しかし、試聴してみるとトゥイーターが上、ウーファーが下に分離していることが聴き取れてしまう曲もあって、それだとステージに近寄れない。だったらもう同じところに持っていこうと、同軸になりました」(加来氏)。100Hz再生ツィーターにリスニングエリアを広げるアシストトゥイーターFPGAによって完全に音の同期を制御する、16chのアンプ搭載パワードスピーカーというアイデアも加来氏のものだ。「発想と音頭取りは私がしていますが、どのように、というところまではやっていません。とても頭の良いアンプ設計エンジニアがいて、私が『スピーカーの駆動で音を完璧に合わせるべし』と伝えると、『音合わせはこの程度で良いですか?』と言って出してくる。それに対して『この程度ではなく、もっと追い込んで下さい』と戻すことを繰り返し、最後には『じゃあ専用の回路を作るしかない』とFPGAになりました」(加来氏)。合計16chのアンプをFPGAで制御する専用設計理想的なスピーカー構成に、妥協なくアンプ構成を考えて作ってもらう。それで生まれたのが“点音源 完全制御”の技だ。アンプは片側8ch、計16ch分を搭載。それらを2つのFPGAで独立制御し、左右をつなぐケーブルでの音のズレまで完全にゼロに抑え込み、左右のユニット、前後の位置関係までを時間軸で完璧に揃えて出力する。これは専用設計でしか為しえない事だ。なお、先に同じデスクトップ・ニアフィールドスピーカーの「CAS-1」と直接の関連はないと書いたが、それとは逆に、技術面でハッキリと関連性を認めていたのが、同じ“Signature”シリーズのヘッドホンアンプ「TA-ZH1ES」だ。「FPGAによる駆動は、まさしくTA-ZH1ESを進化させたものです。TA-ZH1ESでは“D.A.Hybrid AMP”にMOS FETを使っていましたが、SA-Z1ではGaN(ガリウムナイトライド)を使っています」(尾木氏)。■「SA-Z1」の目指した音と、その音響チューニングとは?SA-Z1のサウンドはどんな音か。当サイトでは既に山之内正氏のレビューも掲載されているが(レビュー記事はこちら)、究極の点音源、手が触れられるようなステージを究極レベルで再現する。音の淀みが全くなく、音源の持つ情報を、そのまま厳密に空間上に展開する、というのが筆者のイメージだ。IFA 2019会場でも「SA-Z1」は素晴らしいステージ感を再現していただが、意外にもSA-Z1のコンセプトを紹介する際、原音再生という言葉は出てこない。「SA-Z1は実際にデータとして非常に正しい音、というのはあります。でも『正しいから良いでしょ』とは言いたくないんですよね。データを聴くわけではないので、音楽のためにあえて正しくない所も入れ込んで、製品にしています。周波数特性がガタガタで良いわけではなく、しっかりとした特性にしていますが、完全にフラットを目指したわけでもないんです」(加来氏)。筆者もIFA 2019の会場でSA-Z1を聴いたが、周波数帯域としてどんな傾向か即答するのは難しい。「SA-Z1」を聴くと、圧倒的な空間のステージ再現が素晴らしく、その体験が異質過ぎ、周波数バランスまでは考えが及ばない。フラットと呼べるかはどうかはわからないが、少なくとも強烈な癖のあるタイプではなさそうだ。加来氏が「早いうちから決めていた」と語る、SA-Z1で目指した音。それはステージ感、そして解像感だ。理想の音を目指し、SA-Z1は様々な形状、素材で試作・試聴が繰り返された。「もともとデジタルアンプで設計を考えていましたが、エンクロージャーを四角くするか、丸くするかといったところから試作と試聴を繰り返しています。今まで手掛けたHi-Fiスピーカーのようにエンクロージャーの角を落としていくと、音も丸くなっていくので、究極の解像感とステージ感を目指すにはエッジがある方が合いました。素材も、以前は木でも試作しましたが、そうなると普通のスピーカーの音になってしまうので、アルミになりました。音響シミュレーションもかなりの回数行い、最適化をすすめています」(加来氏)。加来氏が語るその設計手法は、シミュレーションも併用しているが、伝統的なスピーカーに近いもの。デザインについても、まさに音質最優先だ。 あえて角を残してあるスピーカー。異なる種類のアルミを組み合わせて共振を抑える構造としている「デザインについても、デザイナーが描いた完成形ありきというより、スピーカーブロックとアンプブロックをコンバインする試行錯誤のなかで出来たものです。社内でも『このデザインは無い』という声も一部ありましたが、音はこの形が最高です」(加来氏)。外見についての筆者の感想は、業務用らしさがあり、TA-ZH1ESにも通じる精悍さがカッコいいと思える。たしかに欧州価格7,000ユーロというのはなかなか高額だが、それは最高のものを追求した結果。そうやってエンジニアのこだわりがそのまま製品になってしまうところが “Signature” シリーズらしい。IFA 2019で音を体験した来場者からも非常に評判が良く「皆さんびっくりして、なにか違う所から音が出ているのではないかとステージに手を伸ばすというほど」とのこと。もし日本でもSA-Z1が公開される事になったら、皆さんもそのサウンドステージを体験してみてほしい。